- ヘッドライトの光軸調整とは!?[2018.05.15]

-

おはようございます!

夜間走行に最も必要な装置の一つが車のヘッドライトです。

つかなかったり照らす方向がおかしい場合を想像してみてください。

危険なことが容易に想像できます。

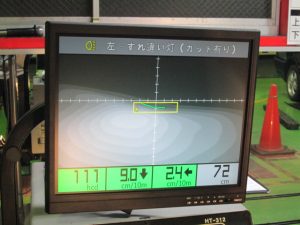

今回はヘッドライトの光軸調整についてお話をさせて頂きます。

普段はあまり気に留める事はないと思いますが、実は走行中などの振動、タイヤの磨耗、サスペンションのヘタリなどでズレるとも言われています。ヘッドライトの位置がズレてしまうと、運転に支障、対向車にも迷惑をかける事もあり状況によっては車検に通らない事もあります。

ヘッドライトは、ただ前方を照らしていれば良いというわけでなく、適正な光度や向きが定められています。

それは何故か? 車のヘッドライトの照らしている位置が低いと前方が暗くなり視野が狭くなるので運転しにくい。

また、右側や上向きに傾いていると対向車にとって眩しくなり危険を招く原因になるので車検でも合格できない事になっており正規の位置へ調整をする事になります。

最近はオートレべリング機能(自動的に光軸を調整する機能)が付いてる車があります。

オートレベリング機能とは

人が乗ったり重い荷物をのせた際、後ろの車高が下がる時自動的にヘッドライトの角度を調整する機能です。

車のお尻が下がると車の前側が上向きになってしまうので適性に光を照射できず

ライトの角度を変えて照射位置を適性にしてくれます。

ただしオートレベリング機能付きでも、基準となる光軸からズレていると正確な調整が

出来ないので機能を十分に発揮されない事になってしまうケースもあるんです。

でも、大丈夫です! きちんと整備用に光軸を調整する事が出来る様になっていますので、そんな時はテスターの装備してある工場へ依頼してください。

整備士の方が確実な数値で光軸調整してくれます。

ささいなことでも自動車のヘッドライトは少しずつ狂ってしまいます。

愛車を永く安全に乗り続けるためにも点検はしっかりと行い常にに安全を確保していきたいものですね。

- ダッシュボードテーブルは車検に通る!?[2018.05.14]

-

今回はダッシュボードテーブルの取り付けについてお話させていただきます。

ダッシュボードテーブルはその名前の通り助手席前のダッシュボードに簡易的なテーブルを備え付けるアイテムです

このアイテム高級感もありますし、たいていの商品にはドリンクホルダーが備わっているので、助手席の彼女や奥様の事を考えると便利で優しいアイテムなんですが・・・、実は車検に不適合になる事がありお客様に取り外しをお願いすることがあります

と言いますのも実は室内に取り付けする物によっては、難燃性の素材を使用しないといけなかったり、衝撃吸収の技術基準という物があり、その基準を満たしていないといけません。

乗車装置の基準

■燃性の材料・・・《H6年4月1日以降の製作車》

自動車の座席、座席ベルト、頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装には、難燃性の材料を使用しなければならない

■技術基準への適合・・・乗用自動車のインストルメントパネルは、細目告示別添28「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」に適合する物でなければならない

⇒ダッシュボードテーブルをインストルメントパネルの一部として扱う場合、細目告示別添に適合する旨の照明を行う必要がある。

上記が基準として定められています。 よって試験領域にテーブルを装着した場合インストルメントパネルの一部とみなし同技術基準に適合していないといけません。もちろん技術基準に適合する旨の証明証がある場合は何の問題もありません。

衝突時に助手席の方に万が一 過度の衝撃を与える事があると大怪我につながりかねませんし、エアバックが作動してテーブルが・・・なんて事が起こったら大変です。

そのような事の無いよう、正しい製品を正しい取り付け方法で取り付けをお願いしたいと思います。

今後法改正なども有るかもしれないので、車検を受けられる際にはお店で確認していただいた方が良いかと思います。

お客様の車を拝見しながら、せっかく助手席に乗られる方への思いやりや優しさで取り付けた物が、万が一の時に裏目に出てしまう可能性もありますのでご注意ください。

- ハンドルロック機能とは!?[2018.05.12]

-

ハンドルロック機能ってご存じですか?

知っていてもハンドルロックの機能を活用されている方は少ないかと・・

今回は、ハンドルロック機構の役割と解除方法をご案内します。

車を駐車し降りる際にたまたまハンドルに触れてしまい?用事を済ませ車に乗り込みエンジンをかけようとした際、カギが回らないハンドルも重く動かない・・どうしよう!?なんて経験はありませんか?

そんな時は、慌てずハンドルロックの機能を疑ってみてください!

ハンドルロックの解除方法は

ロックして重たくなってしまったハンドルを左右どちらかに回しながら同時にカギをまわしてみてください!

解除と同時にカギがまわせるようになりエンジンをかける事ができます。当然ハンドルも動く様になります。

何も難しい事はありません!コツをつかんでしまえば大丈夫です。

万が一の時、慌てない為にも一度ご自分の車で試してみては如何でしょうか?!

盗難防止の為にもハンドルロックを利用してみては!!

カギをぬいた状態でハンドルをまわすと「カチッ」と音がし、カギがない状態ではハンドルを動かないようにして運転出来ないようにしましょう。これで完璧という事はありませんが盗難防止対策の一つになりますよね。

- オイルエレメントの交換する必要性はご存知ですか?[2018.05.11]

-

エンジン本体にエレメント(オイルフィルター)が装着されているのはご存知でしたか?

エンジンオイルの交換を整備工場などで依頼した際にオイルエレメントは今回交換されますか?

オイル交換だけでよかったですか?・・・などと受付の際に聞かれた経験はございませんか?

初めて聞く方、今まで交換したことがないと言われる方も・・・・

エンジンに取り付けられるオイルエレメントはエンジンにとって重要な役割をし、定期的に交換する事でエンジンの調子を向上、維持することが出来ます!

オイルエレメントは、エンジンオイルに含まれた金属粉、ススなどの不純物を取り除く役割をします。

エンジンが始動するとエンジン下部のオイルパンに溜まっているエンジンオイルをポンプによりくみ上げ、オイルエレメントで不純物をろ過し、綺麗なオイルとしてエンジン各部へと循環されます。

オイルエレメントの使用期間が長くなれば、エレメント内部には不純物が多く溜まり目詰まりを起こしてしまいます。

エレメントが目詰まりを起こしてしまいますとエンジンオイルはエレメントを介さずバイパスされ、ろ過されない汚れたままのエンジンオイルがエンジン各部に送られる事となり、エンジンオイルの機能が低下しエンジン本体の寿命を縮める事となります!

最悪は、エンジン本体の交換となり、大きな出費へと繋がる事も・・・・

オイルエレメントは、エンジンオイルの汚れをろ過するとても重要な部品です。エンジンオイルの汚れを点検する様なゲージはない為、汚れ具合の点検、交換判断は難しい部品となります。

交換時期は車種や使用状況により違いがあったりもしますが一般的にオイルエレメントの交換目安は、オイル交換の2回(軽は3回)に対して1回交換すると言われています。

エンジンオイルの交換目安を半年経過、又は5,000km(軽は3000km)、オイルエレメントは1年又は10,000km(軽は9000km)走行での交換目安となります。

しっかりメンテナンス管理と定期交換を行って、安心で快適なカーライフをお過ごしください。

- スマートキーの電池が切れた時にエンジンをかける方法[2018.05.10]

-

最近の車はスマートキーが増えてきており鍵を刺さずに運転席に座り、ブレーキを踏んでスタートボタンを押すだけでエンジンがかかる様な形になっています。

スマートキーの中に電池が入っていて電波を受信する事でエンジンが始動できます。もし、スマートキーの電池が切れてしまったらどうなってしまうでしょうか。

電池切れと同じ状態にする為、電池を抜いて試してみました。

もちろん、スタートボタンを押してもエンジンが掛かることはありません。もし外出先で突然なったらすごく焦ってしまうでしょうね。では、この状態でエンジンを始動するにはどうしたらいいでしょうか。まずスマートキー自体をスタートスイッチに当てて押してみましょう。

すると電池が入ってない状態でもエンジンを始動する事が出来ました。

車種によって手法が異なる可能性もあるので、いざという時に困らない様に取扱説明書で一度確認しておきましょう。

また、スマートキーの電池の寿命も1~2年(使用状況によっても変わります)くらいですので電池が無くなる前に交換しておくと安心ですね。

- Let’s日常点検!![2018.05.09]

-

愛車の日常点検についてお伝えさせて頂きます。

エンジンルーム内の重要なチェックポイントとしてエンジンオイルと冷却水というものがあります。先ずはエンジンオイルの量点検です。見て頂きたいのはレベルゲージというものです。車によって違いますが、参考写真①では柄の黄色のものを外します。

写真①

エンジンオイル量点検

外すとこのような形。(写真②)

写真②

オイルレベルゲージ

オイルレベルゲージの先端に量をチェックする印が2つありこの間に油面があるかどうかで確認します。ポイントは少なすぎても多すぎてもNGです。又、真っ黒な汚れが出ていたら早めのエンジンオイル交換をお勧めします。

次に冷却水の量を点検します。エンジンルーム内の冷却水リザーブタンクで確認できます。(写真③)

写真③

リザーブタンクにはいろいろ形がありますが、一般的には赤色若しくは緑色、また新しいお車ですと青色の冷却水が入ってます。タンクをじっくり見てみると水量点検の上限と下限のメモリがあります。範囲内にあればOKですが、上限まで保水が必要な状態でしたら保水してあげましょう。この時エンジンが冷えている状態で行ってください。

このように日常点検することで故障を未然に防ぐことができ愛車と長く付き合うことができます。良いこと尽くしですね。

- 車検によくあるシリーズ。スタビライザーリンクの交換ってなあに?[2018.05.08]

-

おはようございます。

車検でよくあるシリーズと致しまして、車の整備(メンテナンス)を紹介します。大事にすれば車は長持ちします。安心、安全なカーライフを過ごす参考になればうれしく思います。

今回はスタビライザーリンクです。スタビライザーとは車がカーブの時など、遠心力により車は外側に傾きます。その傾きを抑える役割がありカーブの安定性を向上させています。

今回の整備事例は「スタビライザーリンクロッド」の交換です。

なぜ交換が必要なのか?このようにゴムブーツが劣化で破れて中から金属の潤滑剤が漏れています。

そのままにしていると、サビが発生してリンク部が壊れてしまい、本来の性能が発揮できません。

ブーツが破れている場合はスタビライザーリンクロッド本体の交換が必要です。

免許を取れば誰でも運転できる自動車。安心して車に乗れるのは、安全を追及して作製したメーカー技術者のおかげです。その後のメンテナンスによって安全な車を維持できるようになるのです。

きちんとメンテナンス整備をしていれば車は長く調子よく乗れます。車を買い替えるよりメンテナンスすれば生涯のカーライフコストは抑えられます。

- A/Cスイッチは何の役目?エコドライブで燃費向上![2018.05.07]

-

おはようございます。

あいにくの曇り空ですね。

昨日は気温も高く、運転中もエアコンを入れないといけないくらいでした。

本日はエアコンについて少しお話させていただきます。

車には便利な装備が色々あります。それに伴ってたくさんのスイッチもありますが、どのような機能か分からないまま使っている方も多いかと思います。

今回は、「A/C」スイッチについてお話しさせて頂きます!

「A/C」は何の略なのかご存知でしょうか?

これはエアーコンディショナーの略で、車内を快適にするのに欠かせないエアコンのスイッチとなります。

最近ではオートエアコンが装着されている車も多くなり、一度温度設定をしたら後は自動でコントロールしてくれますので、エアコン任せの方も多いのではないでしょうか?

皆さんは「A/C」の使い分けしていますか?

「A/C」スイッチをONすることで、エアコンコンプレッサーという部品を作動させ、冷たい空気を出したり、除湿を行うことができます。

その為、冬場の使用には空気を冷やす必要がないので「A/C」スイッチはOFFでも快適な空間をつくる事ができます。

停車中などに「A/C」スイッチをONにした際、同時にエンジンの回転数がブ~ンと上がるのを体験されていると思いますが、当然それだけでも燃料を消費する事となります。

季節や状況に応じて、エアコンをうまく使い分けてエコドライブと快適なドライブを楽しんで下さい。 - ドライブテクニックでタイヤを永く安全に使うための豆知識[2018.05.02]

-

よくお客様から、前輪タイヤの外側だけが減ってしまうという問い合わせを頂きます。

車検でもスリップサインが出ていたり、ひどい片減りがあったりすると車検の合否に関わってきます。

最近の車はFF車(前輪駆動車)や重心が高い車が増えているので、それに合わせてタイヤメーカーさんもそういった車専用のタイヤも販売しています。

運転する皆さんのドライブテクニックがタイヤの減り方にもっとも影響します。

そこで!!3つのポイントを紹介します。

ドライブテクニックでタイヤを永く安全に使うための3つの豆知識

1.カーブにさし掛かったら侵入前にしっかり減速!

昔から言われていますが、カーブでは侵入前にしっかり減速をしましょう!

ブレーキを踏みながら曲がると、車が不安定になってしまって危険性も増します。

これは、車を運転している皆さんはもちろん経験がありますよね。

それに、減速が不十分だとハンドル操作が追いつかないで、事故に繋がる可能性があります。

必ずカーブ侵入前には減速をしましょう。

2.カーブの侵入

カーブに進入したらブレーキもアクセルも踏まないのではなく、徐々に加速していきます。

これは、車がカーブを曲がる際、外側の前輪タイヤに負荷が掛かることを減らしてあげる為です。

カーブ手前で減速し車がカーブに差し掛かるとヨーイングというヨジレみたいな作用が働き外側の前輪に車の荷重が掛かるからです。

このヨーイングが最近の重心の高い車には多く働き、外側前輪に負荷か多くかかり前輪タイヤの外側が早く減る原因の1つになります。

3.スムーズに加速

あとはゆっくり加速して行きます。

勿論、普段からのスピードの出しすぎには注意をしてスマートな運転に気を配って頂きたいと思います。

まとめ

車のヨーイングに注意して運転できると、車酔いしやすい方なども車酔いしないとか、するとか??ヾ(@^▽^@)ノ

- 自賠責保険ってどんな保険なの?[2018.05.01]

-

おはようございます!

ここでは、知ってるようで意外と知らない自賠責保険について説明をさせていただきます。

○そもそも自賠責保険ってどんな保険なの?

自動車、バイク(二輪自動車、原動機付自転車)を運行する場合に、法律(自動車損害賠償保障法)によって加入が義務づけられている保険(強制保険)です。

自動車を運行中に他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償事故を補償するものです。

※補償金額は、死亡で最高3,000万円、後遺障害で最高4,000万円、ケガで最高120万円まで補償されます。

※相手のもの(対物賠償)、ご自身のケガ(人身傷害)、ご自身のクルマ(車両保険)は自賠責保険では補償されません。

○自賠責保険に未加入で走行した場合はどうなるの?

法律によって罰せられます。

・1年以下の懲役または50万円以下の罰金

・免許停止処分(違反点数6点)

ですので車検時には、車検期間をカバーする保険期間の自賠責保険に加入する必要があります。

車検のない250cc以下のバイクにお乗りの方は、満期時の継続手続きもれにご注意ください。

任意保険に無制限補償で加入してるから必要ないと思われるかたもいるかもしれません。

上記でも述べたように自賠責保険は法律で義務付けられている強制保険ですので、加入が必要です。

しかし、補償はどうでしょうか?一つ例を挙げて解説いたします。

例:任意保険のみ加入(対人無制限)のAさんが自動車事故を起こし、歩行中のBさんを死亡させてしまった場合。

Bさんの死亡損害額8,000万円(葬儀費+逸失利益+慰謝料)

Aさん加入の保険会社からの支払金額5,000万円

つまり…Aさんの自己負担額は3,000万円となります。

任意保険は、あくまでも自賠責保険の上乗せで支払われるということです。

やはり自賠責保険はハンドルを握るうえで必須の保険といえます。

白河市の車検ならコバック白河東店。福島県白河市東深仁井田字天上林48。 【WEB受付】24H年中無休対応/代行料0円、見積り0円、代車0円【業界最安値】の店舗数全国NO.1車検専門店

メニュー

閉じる